«Откуда берутся дети». Глава из книги

Глава 8. После родов уже поздно? Очень раннее умственное развитие

Смешнее всего с грудным вскармливанием. Эта книжка, конечно, не про него, но очень уж наглядный пример. Если работа старинная, и/или с небольшой выборкой, и/или из бедной страны, то благотворное воздействие женского молока на последующий уровень интеллекта ребенка оказывается невообразимо гигантским. 6–8 пунктов IQ, выясняется, добавляет ребенку грудное вскармливание, это очень много [1, 2]. Если обобщить данные исследований более современных и из более процветающих стран (а значит, с более качественной смесью), то разница снижается до 3,44 пункта. Более того, если при этом ввести поправку на интеллект матери, то грудное молоко дарит ребенку уже только 2,62 пункта IQ [3]. Если же сравнивать только братьев и сестер в рамках одной и той же семьи, найдя такие пары, в которых кого‑то одного выкормили грудью, а кого‑то другого сразу перевели на смесь, но в остальном растили более или менее сходным образом, то благотворные эффекты могут уже и вовсе утратить статистическую достоверность [4].

Речь идет о том, что польза от грудного молока связана не только (и, возможно, даже не столько) с его уникальными биологическими свойствами, но и с тем обстоятельством, что женщины, которым доступно грудное вскармливание, исходно отличаются от тех, кто не может его себе позволить. Чтобы наладить лактацию, бывает необходимо приложить усилия. Скажем, пару месяцев не спускать ребенка с рук (что само по себе для него полезно), прикладывая к груди на каждый писк. А когда он спит, еще и дополнительно сидеть с молокоотсосом. При этом неплохо бы полноценно питаться и нормально спать. Это все дается достаточно легко, когда есть запас денег, практическая помощь, моральная поддержка и вдобавок мотивация кормить, приобретенная благодаря чтению исследований о большой пользе грудного молока. Но если у женщины все это есть, то ей и дальше во многих аспектах окажется проще быть хорошей матерью и способствовать развитию детского интеллекта.

Похожая история почти с любым корреляционным исследованием. Очень много факторов демонстрируют статистически значимое влияние на интеллект ребенка, но почти никогда не понятно, причина это или симптом. Биология ли правит бал или же все дело в социальных факторах. А если биология, то о чем речь — об условиях беременности (и кормления) или о генах, которые разделяет с родителями ребенок? Всегда есть правильный и довольно бесполезный ответ — «и то, и другое», и задача исследователей в том, чтобы хотя бы частично расплести этот клубок взаимосвязанных событий.

Взять, например, лишний вес. Эпидемиологические исследования часто позволяют выявить негативную корреляцию между весом и IQ, в том числе между весом матери и IQ ребенка. Но остается вопрос, в чем корень проблемы. Может быть, лишний вес во время беременности сам по себе препятствует оптимальному развитию мозга (потому что жировая ткань работает как эндокринный орган, а также может накапливать — и выделять — токсины). А может быть, дело в генах, которые одновременно способствуют и нарушению обмена веществ, и неблагоприятно отражаются на работе нервной системы. Наконец, проблема может сводиться к факторам среды, скажем, у матери нет денег и сил на полноценное питание, но тогда у нее может не быть денег и сил и на развитие ребенка. И вот похоже, что вторая и третья группа объяснений в контексте интеллекта играют более важную роль, чем первая. Действительно, зафиксирована корреляция между лишним весом у матери и более низким IQ ее ребенка в пятилетнем возрасте: каждый дополнительный пункт ИМТ* матери до беременности ассоциирован с потерей 0,4 пункта IQ ребенка [5]. Но примечательны две вещи: во‑первых, этот показатель снижается до 0,27 после внесения поправки на социальные факторы и уровень интеллекта матери. Во-вторых, такая же связь (0,26 пункта) зафиксирована и для индекса массы тела отца. На физиологию протекания беременности индекс массы тела отца едва ли как‑то влияет, но вот гены ребенок наполовину получает от него, да и окружающую среду в какой‑то степени тоже. Не хотите сбрасывать вес перед беременностью — не сбрасывайте, но по крайней мере заведите ребенка с каким‑нибудь стройным красавчиком!

Продолжая этот перечень, хотела бы сделать научное предсказание. Я вполне твердо уверена, что через пять лет можно будет обнаружить статистически достоверное благотворное влияние моей книжки. Если сравнить деточек, чьи родители ее прочитали, с теми, чьи родители этого не делали, то первые окажутся в среднем более умными, здоровыми и благополучными. Надеюсь, мое издательство правда вложится в такую научную работу и потом станет использовать ее результаты в рекламе! Но, конечно, есть нюанс: приблизительно такой же эффект обнаружится и для тех, кто прочитал «Анну Каренину», «Краткую историю времени» или «Криптономикон». Читать книжки вообще полезно для того, чтобы дети перенимали эту привычку и умнели поэтому. К тому же если у вас достаточно ментальных мощностей на то, чтобы читать длинные сложные книжки, так и на прием фолиевой кислоты их наверняка хватит.

Что бы такого съесть, чтобы поумнеть

С фолиевой кислотой я вас, наверное, уже достала, но что же я могу поделать? Количество женщин, которые начинают принимать ее заблаговременно при планировании беременности, варьирует от страны к стране в зависимости от интенсивности просветительских кампаний, но редко превышает одну треть. В России что‑то слышали о существовании фолиевой кислоты 78% женщин, осведомлены о какой‑либо ее пользе 35% (чаще всего говорят о предотвращении анемии), а упоминает важность фолиевой кислоты для развития нервной системы эмбриона лишь каждая сотая из опрошенных [6, 7]. Я понимаю, что именно вы, дорогой читатель (тем более читательница), как раз относитесь к этому 1%, но цифры позволяют предположить, что вокруг вас есть множество людей менее просвещенных. Я пытаюсь добиться того, чтобы вы, едва лишь заслышав, что какая‑то из ваших подруг или коллег задумалась о младенце, кидались бы на нее, аки коршун, потрясая упаковкой маленьких желтеньких таблеточек, а если будет сопротивляться, то обрушивали бы дополнительно и массив ссылок на исследования, которыми я вас обильно для этого снабжаю.

Мы уже говорили, что фолиевая кислота нужна для репликации ДНК, починки ее повреждений и выстраивания рисунка метилирования, а также способствует лучшему кровоснабжению плода. Исследования на животных демонстрируют, что все это принципиально важно для развития мозга. Если в диете беременной мыши отсутствует фолиевая кислота, то количество прогениторных клеток, из которых должны образоваться нейроны и глия**, снижается в неокортексе ее детей на пугающие 54%. В мозге мышат, рожденных от матерей с дефицитом фолиевой кислоты, повышен уровень маркеров воспаления, а нейротрофического фактора мозга (BDNF) у них, наоборот, меньше. Это сопровождается тем, что потомство демонстрирует более низкие результаты в разнообразных тестах на память [8].

Человеческие женщины в любом случае получают сколько‑то фолиевой кислоты из пищи, а их младенцам не делают в исследовательских целях биопсию мозга. Однако известно, что дети, родившиеся в США после 1996 года, когда были приняты рекомендации об обогащении зерновых продуктов (хлеба, хлопьев для завтрака и т.п.) фолиевой кислотой, — и особенно после 1998 года, когда их выполнение стало обязательным для всех производителей, — демонстрируют на томограмме большую толщину коры головного мозга, чем их менее удачливые старшие товарищи в соответствующем возрасте. Непосредственное измерение уровня фолиевой кислоты в крови беременных женщин позволяет наблюдать корреляцию с окружностью головы их детей при рождении. Дети, чьи матери принимали фолиевую кислоту (особенно на протяжении всей беременности), устойчиво демонстрируют более высокие результаты в тестах на вербальные способности; больше слов понимают и больше произносят сами. Зафиксирована также корреляция между уровнем фолатов в крови матери на 36‑й неделе беременности и результатами тестов на эмоциональный интеллект и устойчивость к стрессу у ее ребенка в шестилетнем возрасте [8].

Еще одно преимущество фолиевой кислоты (нет, мне не платят ее производители) заключается в том, что ею практически невозможно злоупотребить. Максимальная доза, которую можно встретить в аптеке, — это 5 миллиграммов в одной таблетке (столько назначают женщинам из групп риска, а обычным людям — в 10 раз меньше). Негативные эффекты для развития мозга в экспериментах на мышах удавалось зафиксировать при дозировке в 20 миллиграммов на килограмм веса. Получается, что будущая мать, которая весит 60 килограммов, рискует получить слишком много фолиевой, если она съедает по 240 высокодозированных таблеток в день. Ну, что сказать? Не делайте так. Но вот если вы не уверены, не забыли ли принять таблетку фолиевой, то съесть в тот же день еще одну совершенно точно безопасно.

Следующий компонент рациона, который обычно упоминают в контексте развития мозга ребенка, — это омега-3‑полиненасыщенные жирные кислоты. Мы уже говорили в пятой главе, что Кокрейн скептически относится к необходимости дополнительного их приема в контексте развития мозга и интеллектуальных способностей ребенка. Его обзор был выпущен в 2018 году, но с тех пор мало что изменилось. По-прежнему в изобилии встречаются отдельные исследования, декларирующие, что польза приема омеги-3 во время беременности велика. Например, анализ питания 2644 испанских беременных женщин показал, что у тех из них, кто употреблял в пищу больше всего полиненасыщенных жирных кислот, дети в четыре года набирали на 2,26 балла больше по шкале MSCA (это похоже на тест IQ, но для дошкольников, поэтому он еще включает оценку моторных навыков), причем эффект сохранялся со всеми поправками на социоэкономический статус, образование, курение, грудное вскармливание и так далее [9]. Но вот если смотреть именно метаанализы и систематические обзоры, обобщающие десятки исследований, то их авторы настроены гораздо более пессимистично. Бывает, говорят, что от приема добавок с омегой-3 регистрируется какая‑то польза для языковых способностей, памяти, самоконтроля и внимания, но только она небольшая, нестабильная (например, в три года вроде как была, а при повторном тестировании тех же детей в шесть лет уже потерялась), наблюдается в основном среди тех, кто совершенно не получает омегу-3 с пищей, а самые многообещающие результаты обычно в тех исследованиях, где был грант (или хотя бы предоставление капсул с омегой-3) от производителей этой самой омеги-3 [10]. Для когнитивных способностей в целом немножко пользы есть, вторят другие авторы, но все‑таки отдельно нет хороших доказательств ни для развития речи, ни для социальных навыков и эмоционального интеллекта, ни для моторного развития, ни для развития зрения, ни для школьной успеваемости, то же самое и с риском синдрома дефицита внимания и гиперактивности, то же и с риском расстройств аутистического спектра [11]. Производители добавок с омегой-3 замечают в ответ на это, что, мол, ну коне-е-е-ечно, не будет выраженных хороших эффектов, если принимать их продукт только во время беременности. Надо всю жизнь! В принципе, логика в этом есть: полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 входят в состав клеточных мембран, причем от соотношения в рационе человека омеги-6 (ее всем хватает) и омеги-3 (ее не всем хватает) зависят их физические свойства. Считается, что ежели какой человек получает достаточно омеги-3, то мембраны его нейронов лучше пропускают питательные вещества, что благотворно отражается на работе мозга. И что для обеспечения потребностей формирующегося мозга плода неплохо бы беременной женщине съедать около 300 граммов рыбы в неделю [12]. Если у вас в рационе ее меньше, то, наверное, рассмотреть прием добавок с омегой-3 и в самом деле имеет смысл.

Все прочие компоненты рациона, которые упоминаются в обзорных статьях в контексте развития нервной системы ребенка, в принципе и так присутствуют в достаточных количествах, если питаться сколько‑нибудь полноценно и разнообразно [13, 14]. Важно не допускать анемии, то есть получать помимо фолиевой достаточно железа и витамина B12. Важно, чтобы хватало белка и витамина D. Из менее очевидного авторы упоминают йод, цинк, холин, ганглиозиды (это тоже составная часть клеточных мембран), креатин и сульфорафан. Не надо скупать по этому поводу весь iHerb, лучше есть морепродукты, яйца, мясо и брокколи. И не беспокоиться: миллионы женщин благополучно рожают умных детей, даже если про сульфорафан никогда не слышали. Я тоже, честно говоря, уже после беременности про него узнала.

Надо ли включать своему животу Моцарта?

Вот вы смеетесь, а у популяризаторов нейробиологии на этом месте дергается глаз. Дело в том, что в 1993 году было опубликовано небольшое исследование, в котором 36 студентов-испытуемых справлялись с тестами на пространственное мышление чуть получше, если за несколько минут до этого они прослушали первую часть сонаты Моцарта для двух фортепиано до мажор [15]. В силу каких‑то загадочных флуктуаций информационного пространства эта работа произвела фурор, была процитирована в научной литературе (к настоящему моменту) 2326 раз, просвещенное человечество немедленно пришло к выводу, что наконец‑то найден способ улучшить (любые) интеллектуальные способности у (всех) людей, музыкант Дон Кэмпбелл выпустил две книжки-бестселлера про эффект Моцарта для взрослых и детей, а губернатор Джорджии Зелл Миллер призвал выделить из бюджета 100 тысяч долларов на рассылку CD с классической музыкой всем новорожденным штата. Полученный научный результат стали проверять и перепроверять, и в 2010 году вышел метаанализ с красноречивым названием «Эффект Моцарта-Шмоцарта», сообщающий, что люди действительно справляются с различными тестами чуть получше, если они до этого слушали музыку, а не сидели в тишине и скучали, но при этом абсолютно неважно, какая именно музыка это была, попса работает ничуть не хуже, чем классика. «А самый яркий результат, который мы обнаружили, — заключают авторы метаанализа, — что эффект Моцарта проявляется в три раза сильнее, когда исследования проводятся в лаборатории, где работают авторы исходной статьи, а не в любой другой точке мира» [16]. Тем не менее ажиотаж вокруг несуществующего эффекта Моцарта дополнительно подогрел интерес как мирных обывателей, так и академических исследователей к возможности воздействовать звуковыми стимулами на не рожденного еще младенца и смотреть, что с ним дальше будет.

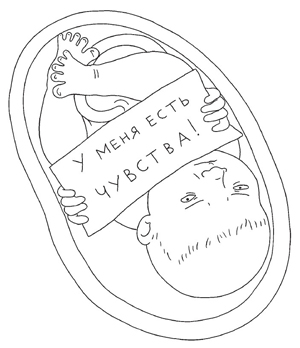

Плод действительно способен воспринимать музыку (и другие сигналы) из внешней среды. Судить об этом позволяют наблюдения за недоношенными младенцами, данные о сроках формирования различных структур нервной системы, а также разнообразные эксперименты, в которых регистрируют сердцебиение, движения и активность мозга плода внутри матки и/или изучают его реакцию на знакомые стимулы уже после рождения [17, 18]. Другой вопрос, что ученые — тоже люди, причем, скорее всего, неравнодушные к младенцам (раз уж они выбрали себе такую сферу исследований), и часто возникает ощущение, что они как‑то очень уж склонны выдавать желаемое за действительное, когда занимаются трактовкой полученных данных. Например, при обсуждении когнитивных функций плода на полном серьезе пишут, что с 13 (!) гестационных недель он совершает целенаправленные движения руками [18]. Приводят в доказательство изображения 4D-УЗИ, на которых плод тянется к своему носу и рту. Никак не поясняют, откуда взялось предположение, что эта малявка трогает рот именно потому, что она и хотела потрогать рот, а не просто хаотически машет лапами во все стороны. Честно говоря, она и после рождения‑то склонна скорее ко второму!

В сфере изучения поведения плода необычайно велико влияние старинных работ с маленькими выборками и далекоидущими выводами, которые обычно изрядно бледнеют по мере накопления данных. Если у нас 2004 год и 69 плодов (каждый из которых протестирован один раз), то вырисовывается стройная картина: начиная с 28 недель плод, которому включили колыбельную Брамса, демонстрирует учащенное сердцебиение (если музыка громкая) или же, напротив, оно замедляется (в ответ на тихую музыку). У плодов старше 33 недель сердечный ритм ускоряется на всем протяжении пятиминутного музыкального отрывка, независимо от его громкости, но в большей степени — если музыка проигрывается в быстром темпе. После 35 недель плоды начинают к тому же под музыку танцевать: если 32 % двигались в момент включения Брамса, то через три минуты его звучания так делали уже 55 %, и средняя продолжительность двигательного акта возрастала с 2,7 до 5,3 секунды, а к концу музыкального отрывка снижалась обратно [19]. Однако если у нас 2021 год и обобщение результатов исследований, включающих 1419 испытуемых, то никакого влияния на сердечный ритм или движения плода под воздействием музыки уже не обнаруживается [20]. По крайней мере, данные слишком сумбурны, чтобы возможно было выявить какие‑то четкие тренды и преодолеть пороги статистической значимости. (Авторы, впрочем, отмечают в утешение, что музыка зато может благотворно отразиться на дыхании уже рожденного недоношенного ребенка, а также улучшить настроение беременной женщины.)

Давно и обстоятельно изучается способность плода реагировать не на музыку, а на более важный звук — голос своей матери [21, 22]. Общепризнанно, что плод хорошо его слышит (это даже проверяли с помощью микрофона, вводимого в матку во время родов), и причем не только слышит в отличие от прочих звуков, но и ощущает всем телом благодаря колебаниям диафрагмы, передающимся и в околоплодные воды. Характер ответа плода на звуки голоса матери в разных исследованиях описывается по‑разному, но в большинстве случаев воздействие оказывается успокаивающим: частота сердцебиения снижается, движения становятся медленнее. При этом плод уделяет матери внимание: при звуках ее голоса он меньше зевает, а еще повышается активность его левой височной доли (где находится у людей зона Вернике, связанная с восприятием речи). Достаточно объемный массив данных показывает, что ребенок еще в утробе матери запоминает ее голос и впоследствии предпочитает его другим звукам, причем особенно если голос модифицирован таким образом, чтобы звучал примерно как изнутри, или если ребенок слышит ту же самую историю, что мать читала ему вслух и до рождения. Проверить предпочтения ребенка можно, например, таким образом: изготовить соску, при использовании которой звучит аудиозапись материнского голоса, и убедиться, что он сосет ее дольше и активнее, чем такую же, но порождающую какие‑нибудь другие звуки.

Внутриутробное восприятие голоса матери (и голосов других людей) может в какой‑то степени способствовать развитию ребенка. Ряд исследований демонстрирует, что уже на этой стадии начинается подготовка к будущему овладению речью — в частности, вычленение из всего хаотического массива звуков именно того ритмического и интонационного рисунка, который характерен для родного языка [23]. Новорожденные разбираются в том, какие гласные звуки встречались в языке, окружавшем их до рождения, а какие не встречались — во всяком случае, американские младенцы начинают сосать в два раза интенсивнее, когда слышат незнакомую гласную /y/ из шведского языка, по сравнению со знакомой /i/ из английского; юные жители Стокгольма же реагируют на эти два звука диаметрально противоположным образом [24]. Исследователи даже регистрировали различия в мелодии плача у новорожденных французских и немецких младенцев. Спектральный анализ позволяет выделить в детских рыданиях отдельные волны восходящих и нисходящих звуков (продолжительностью примерно в секунду), и вот их форма оказывается различной: француз плачет от низких нот к более высоким, немец же, напротив, стартует с высокой ноты и далее снижает частоту и амплитуду звуковых колебаний. В обоих случаях это соответствует интонационному рисунку, характерному для родного языка [25].

Начинать изучать язык еще до рождения совершенно не обязательно: дети, родившиеся глухими и получившие кохлеарные импланты хотя бы до трех лет, тоже вполне благополучно овладевают речью [21]. Но разговорчики с собственным пузом приносят пользу и по другой причине: они способствуют налаживанию эмоционального контакта с будущим ребенком, а это, в свою очередь, благотворно отражается на его здоровье. Здесь как раз поток исследований велик, потому что они имеют большое клиническое значение в контексте выхаживания недоношенных младенцев. В последние годы было продемонстрировано, например, что при заборе крови (из пятки, как это обычно делают с новорожденными) недоношенные младенцы испытывают меньше боли, если с ними одновременно разговаривает мама. Боль оценивали по специальной шкале, учитывающей сердечный ритм, насыщение крови кислородом, оценку младенческих гримас специально натренированными экспертами. Уровень окситоцина в слюне младенца, с которым поговорила мама, повышался тоже (а у тех, у кого взяли кровь молча, — снижался) [26]. Кроме того, голос мамы, даже в записи, повышает аппетит недоношенного младенца. В среднем дети съедают на 7% больше пищи, если перед кормлением 20 минут слушают голос матери, читающей им вслух книжку. Регулярно подвергаясь такому воздействию, они быстрее становятся способны перейти полностью на обычное питание (без необходимости дополнительного докорма через зонд) [27]. Звучание голоса матери (даже без ее живого присутствия) также снижает уровень стресса недоношенного ребенка, улучшает показатели дыхания и кровообращения, увеличивает продолжительность сна [28]. Это все тоже не очень сильные эффекты, они не оказывают ярко проявленного воздействия на скорость роста недоношенного ребенка и вероятность его выживания. Но соотношение «затраты — польза» тут все равно хорошее, так что постепенно практика проигрывания младенцу записи голоса его матери (или голоса и сердцебиения вместе) распространяется все шире. Врачам не мешает, а младенцам приятно.

Что касается роли отца — тут данных накоплено гораздо меньше. В частности, нет убедительного ответа на вопрос, способен ли плод запомнить его голос и начать выделять из прочего звукового хаоса еще до рождения (возможно, что да; но смотря сколько разговаривать). Родившись, недоношенный младенец слушает отца внимательно и меньше спит, когда происходит коммуникация, но ученые не берутся гарантировать, что точно такого же эффекта бы не было при контакте с любым другим человеком [29]. Зато современные исследования (хоть пока и с небольшими выборками) показывают, что в деле выхаживания недоношенных младенцев пользы от папы практически столько же, сколько и от мамы: физиологические показатели младенца*** улучшаются при контакте «кожа к коже» в одинаковой степени, проводит ли полтора часа в обнимку с ребенком родитель номер один или родитель номер два [30]. Тактильная стимуляция вообще интенсивнее всего изучается именно в контексте выхаживания недоношенных, а также в контексте установления эмоциональной связи между родителями и ребенком, поэтому к ней мы еще вернемся в следующей главе.

Если же говорить об исследованиях высшей нервной деятельности плода, то тут ученые чаще всего фокусируются именно на слуховом восприятии, потому что такие эксперименты легче осуществить технически. Но есть у плода и другие чувства! Собственно, все, какие есть и у младенца. Откуда‑то же ему надо было их взять в младенческом возрасте? Вот он их как раз в третьем триместре и тренировал.

С тренировкой вообще интересно. Помните, мы говорили в предисловии, что дети, возможно, потому и рождаются так рано, что их развивающийся мозг требует больше сенсорной стимуляции? Это желание надо все же соотносить с реальностью и оставаться в матке подольше, чтобы легкие и кишечник успели подготовиться к вызовам внешнего мира. Так что для развития зрительной системы нерожденному ребенку приходится смотреть сны.

Что может сниться человеку, который еще не набрался жизненного опыта? Мы понятия не имеем. Скорее всего, не видит он во сне ни звезды над Атакамой, ни сияющие вершины Манаслу (я, отметим, тоже), а видит то же, что и наяву: смутный танец вспышек и теней, проецируемых на стенки маминого живота при ясной погоде. Но это сопровождается синхронными волнами активности в нервных клетках, и они играют критическую роль в установлении связей между всеми структурами мозга, вовлеченными в обработку зрительной информации. Там, в этих структурах, есть топографическая организация проекций (то есть конкретному месту на сетчатке соответствует и конкретное место в латеральном коленчатом теле таламуса и в первичной зрительной коре), и именно ее формированием занят мозг плода (или недоношенного новорожденного) начиная примерно с 28–30‑й недели беременности. Внешняя визуальная стимуляция ему для этого еще не нужна****, а нужен сон, конкретно — стадия быстрых движений глаз; в структуре сна в этом возрасте она занимает около 80%, в то время как у восьмимесячного ребенка только 25%, а у взрослого и того меньше [31, 32]. Сон вообще нужен в первую очередь для установления связей между нейронами по всему мозгу, и как раз поэтому маленькие дети, к счастью для их родителей, посвящают этому занятию довольно много времени.

Неутомимые исследователи, впрочем, могут предоставить нерожденному ребенку и обыкновенную зрительную стимуляцию [33, 34]. Для этого они собирают конструкцию из нескольких лазерных диодов, калибруют интенсивность свечения в соответствии с толщиной жировой прослойки на животе беременной женщины, направляют свет на живот и одновременно регистрируют движения головы и глаз будущего ребенка. Выясняется, что уже с 33 недель беременности плод способен не только поворачивать голову к источнику света, но и продолжать активнее двигать глазами после того, как свет выключили. По мысли авторов, это свидетельствует о том, что плод обращает внимание на окружающую среду и ее изменения. Более того, они обнаружили, что плод в два раза активнее поворачивает голову в направлении трех светящихся точек, если две из них находятся сверху, а третья внизу (по сравнению с перевернутым изображением), то есть настроен на распознавание образа, напоминающего человеческое лицо с глазами и ртом (так же поступают и новорожденные). Как именно в мозге ребенка заранее закодирован образ человеческого лица — это науке пока неведомо (на данном этапе она сфокусирована на решении таких же задачек применительно к врожденному поведению насекомых, да и там приходится двигаться наощупь, расплетая огромные нейронные сети клетка за клеткой), но сам факт возможности такого кодирования она признает. Надеюсь, вы впечатлены!

Есть у будущего ребенка также и обоняние, есть у него и вкус. «Какое может быть обоняние у человека, который еще не дышит носом?» —возможно, спросите вы. «Обоняние есть даже у актиний, у которых и носа‑то нет!» — ответят вам эволюционные биологи [35]. Амниотическая жидкость омывает и вкусовые рецепторы во рту зародыша, и обонятельные рецепторы в его носовой полости. Ее запах и вкус можно изменить, если напрямую ввести в нее какие‑нибудь вещества (скажем, раствор сахара) или просто обильно накормить беременную женщину чем‑нибудь ароматным (например, чесноком). В ответ на это изменится и поведение плода: например, он начнет совершать больше глотательных движений, или активнее двигаться, или корчить рожи. В последние годы такое особенно весело наблюдать, потому что появилось 4D-УЗИ. И действительно, британские ученые сообщают нам, что если беременная женщина проглатывает капсулу высушенной морковки или кудрявой капусты кейл, то уже через двадцать минут после этого плод демонстрирует гримасы, различные в этих двух случаях. Кто испытал сладость, у того уголки губ приподнимаются в улыбке, а кому досталась горечь, тот растягивает рот в плачущей гримасе. Испытуемые в обеих экспериментальных группах активировали соответствующие группы мышц в несколько раз чаще, чем в контрольной, где вкусовых воздействий не было; немаловажно, что оценивали мимику плодов независимые эксперты, не осведомленные о том, кто какую получал пищу и получал ли вообще [36]. Предполагается также, что регулярное присутствие какого‑либо вкуса и аромата в питании беременной женщины потенциально может увеличить лояльность ребенка к этой же пище [37]. Экспериментальных доказательств тут не очень много, и в основном они косвенные (если запах аниса, который ради науки ела беременная, понравился ее младенцу, то это еще не означает, что подросший ребенок будет стремиться добавлять анис в свою еду). Но если вам важно, чтобы ваш ребенок любил есть, допустим, шпинат, то попробуйте начать с себя!

* Индекс массы тела: масса в килограммах, деленная на рост в метрах, возведенный в квадрат. Например, у меня сейчас, после беременности, 60 / (1,66)2= 22. Вообще‑то это неплохо, ВОЗ бы меня не осудила, но вот в том исследовании, на которое я ссылаюсь, намекают, что если я хочу и второго ребенка родить умным, то могло бы быть и поменьше! Чертовы фэтшеймеры.

** Глиальные клетки присутствуют в мозге даже в большем количестве, чем нейроны, и занимаются опекой последних: помогают им питаться, производить и утилизировать нейромедиаторы и так далее.

*** В частности, вариабельность сердечного ритма: это на нее в основном смотрят ваши умные часы, когда оценивают ваш уровень стресса.

**** А вот после 40 недель беременности зрительная стимуляция уже нужна. Есть знаменитые эксперименты Блэкмора и Купера, в которых котят выращивали в среде без вертикальных линий, и они потом врезались в ножки стульев. За подробностями могу отослать читателей к моей предыдущей книжке, «Мозг материален».

1. Lucas, A. et al. (1992). Breast milk and subsequent intelligence quotient in children born preterm. The Lancet, 339, 261–264.

2. Kramer, M. S. et al. (2008). Breastfeeding and child cognitive development: new evidence from a large randomized trial. Archives of General Psychiatry, 65 (5), 578–584.

3. Horta, B. L. et al. (2015). Breastfeeding and intelligence: a systematic review and meta-analysis. Acta Paediatrica, 104, 14–19.

4. Colen, C. G. & Ramey, D. M. (2014). Is breast truly best? Estimating the effect of breastfeeding on long-term child wellbeing in the United States using sibling comparisons. Social Science and Medicine, 109, 55–65.

5. Bliddal, M. et al. (2014). Maternal pre-pregnancy BMI and intelligence quotient (IQ) in 5‑year-old children: a cohort based study. PLoS One, 9 (4), e94498.

6. Eichholzer, M. et al. (2006). Folic acid: a public-health challenge. Lancet, 367, 1352–1361.

7. Bitzer, J. et al. (2013). Women’s awareness and periconceptional use of folic acid: data from a large European study. International Journal of Women’s Health, 5, 201–213.

8. Virdi, S. & Jadavji, N. M. (2022). The impact of maternal folates on brain development and function after birth. Metabolites, 12, 876.

9. Tahaei, H. et al. (2022). Omega-3 fatty acid intake during pregnancy and child neuropsychological development: a multi-centre population-based birth cohort study in Spain. Nutrients, 14 (3), 518.

10. Sherzai, D. et al. (2023). A systematic review of omega-3 fatty acid consumption and cognitive outcomes in neurodevelopment. American Journal of Lifestyle Medicine 17 (5), 649–685.

11. Nevins, J. E. H. et al. (2021). Omega-3 fatty acid dietary supplements consumed during pregnancy and lactation and child neurodevelopment: a systematic review. The Journal of Nutrition, 151 (11), 3483–3494.

12. Khalid, W. et al. (2022). Functional behavior of DHA and EPA in the formation of babies brain at different stages of age, and protect from different brain-related diseases. International Journal of Food Properties, 25 (1), 1021–1044.

13. Cortes-Albornoz, M. C. et al. (2021). Maternal nutrition and neurodevelopment: a scoping review. Nutrients, 13, 3530.

14. Heland, S. et al. (2022). The role of nutrients in human neurodevelopment and their potential to prevent neurodevelopmental adversity. Frontiers in Nutrition, 9, 992120.

15. Rauscher, F. H. et al. (1993). Music and spatial task performance. Nature, 365 (6447), 611.

16. Pietschnig, J. et al. (2010). Mozart effect — Shmozart effect: a meta-analysis. Intelligence, 38, 314–323.

17. Borsani, E. et al. (2019). Correlation between human nervous system development and acquisition of fetal skills: an overview. Brain & Development, 41 (3), 225–233.

18. Kadic, A. S. & Kurjak, A. (2018). Cognitive functions of the fetus. Ultraschall in der Medizin, 39 (2), 181–189.

19. Kisilevsky, B. S. et al. (2004). Maturation of fetal responses to music. Developmental Science, 7 (5), 550–559.

20. He, H. et al. (2021). The effect of prenatal music therapy on fetal and neonatal status: a systematic review and meta-analysis. Complementary Therapies in Medicine, 60, 102756.

21. Moon, C. (2017). Prenatal experience with the maternal voice. In: Early Vocal Contact and Preterm Infant Brain Development, еd. by Filippa, Kuhn, & Westrup; Springer.

22. Carvalho, M. E. S. et al. (2019). The impact of maternal voice on the fetus: a systematic review. Current Women’s Health Reviews, 15, 196—206.и

23. Chladkova, K. & Paillereau, N. (2020). The what and when of universal perception: a review of early speech sound acquisition. Language Learning, 70 (4), 1136–1182.

24. Moon, C. et al. (2013). Language experienced in utero affects vowel perception after birth: a two-country study. Acta Paediatrica, 102 (2), 156–160.

25. Mampe, B. et al. (2009). Newborns’ cry melody is shaped by their native language. Current Biology, 19 (23), 1994–1997.

26. Filippa, M. et al. (2021). Maternal speech decreases pain scores and increases oxytocin levels in preterm infants during painful procedures. Scientific Reports, 11, 17301.

27. Chhikara, A. et al. (2023). Effect of maternal voice on proportion of oral feeding in preterm infants. Journal of Perinatology, 43 (1), 68–73.

28. Li, Y. et al. (2023). Effects of maternal sound stimulation on preterm infants: a systematic review and meta-analysis. International Journal of Nursing Practice, 29 (2), e13039.

29. Saliba, S. et al. (2020). Fathers’ and mothers infant directed speech influences preterm infant behavioral state in the NICU. Journal of Nonverbal Behavior, 44, 437—451.

30. Vogl, J. L. et al. (2021). Kangaroo father care: a pilot feasibility study of physiologic, biologic, and psychosocial measures to capture the effects of father-infant and mother-infant skin-to-skin contact in the neonatal intensive care unit. Developmental Psychobiology, 63 (5), 1521–1533.

31. Graven, S. N. & Browne, J. V. (2008). Visual development in the human fetus, infant, and young child. Newborn and Infant Nursing Reviews, 8 (4), 194–201.

32. Wolfe, K. & Ralls, F. M. (2019). Rapid eye movement sleep and neuronal development. Current Opinion in Pulmonary Medicine, 25 (6), 555–560.

33. Donovan, T. et al. (2020). Fetal eye movements in response to a visual stimulus. Brain and Behavior, 10 (8), e01676.

34. Reid, V. M. et al. (2017). The human fetus preferentially engages with face-like visual stimuli. Current Biology, 27, 1825–1828.

35. Sarnat, H. B. et al. (2017). Olfactory development, Part I: function, from fetal perception to adult wine-tasting. Journal of Child Neurology, 32 (6), 566–578.

36. Ustun, B. et al. (2022). Flavor sensing in utero and emerging discriminative behaviors in the human fetus. Psychological Science, 33 (10), 1651–1663.

37. Spahn, J. M. et al. (2019). Influence of maternal diet on flavor transfer to amniotic fluid and breast milk and children’s responses: a systematic review. The American Journal of Clinical Nutrition, 109 (S1), 1003S — 1026S.